भगवद्गीता का अंतिम अध्याय सबसे बड़ा है और इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्जुन संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछता है। दोनों शब्द एक ही मूल के हैं जिसका अर्थ 'परित्याग करना' है। संन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता और समाज को त्याग कर निरंतर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वह है जो कर्म में तो संलग्न रहता है लेकिन कर्म-फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। (यही गीता का मुख्य अभिप्राय है) श्रीकृष्ण इस दूसरे प्रकार के त्याग की संतुति करते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्त्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ज्ञानी को शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्त्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए। इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न किया जाता है।

तत्पश्चात् श्रीकृष्ण उन तीन हेतुओं का गहन विश्लेषण करते हैं जो कर्म, कर्म के तीन संघटक तत्त्व और कर्म फल की प्राप्ति के पाँच कारकों को प्रेरित करते हैं। वे प्रत्येक की तीन गुणों के अंतर्गत विवेचना करते हैं। वे कहते हैं कि जो अल्पज्ञानी है वे स्वयं को अपने कार्यों का कारण मानते हैं, लेकिन विशुद्ध बुद्धि युक्त जीवात्मायें स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता और भोक्ता नहीं मानती हैं। अपने कर्मों के फलों से सदैव विरक्त रहने के कारण वे उनके बंधन में नहीं पड़ते। आगे इस अध्याय में यह बताया गया है कि हमारे उद्देश्यों और कर्मों में भिन्नता क्यों पाई जाती है? पुनः इसमें प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। फिर यह अध्याय बुद्धि, दृढ संकल्प और सुख के संबंध में भी समान विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके बाद यह अध्याय उन लोगों का वर्णन करता है जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता की

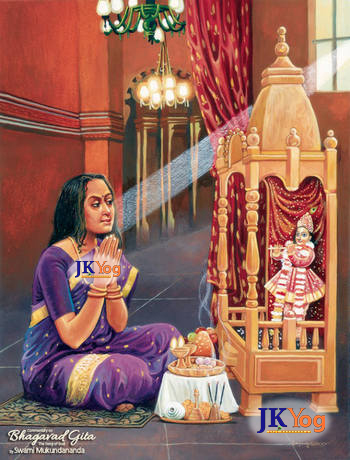

अवस्था प्राप्त कर ली है और ब्रह्म में लीन हो गए हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी भक्ति द्वारा ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान के दिव्य व्यक्तित्त्व को केवल भक्ति द्वारा जाना जा सकता है।

इसके बाद श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और उनके कर्मों के अनुसार वे उन्हें गति प्रदान करते हैं। यदि हम उनका स्मरण करते हुए अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करते हैं, तथा उनका आश्रय लेकर उन्हें अपना लक्ष्य बनाते हैं तब उनकी कृपा से हम सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर लेंगे। लेकिन यदि हम अभिमान से प्रेरित होकर अपनी इच्छानुसार कर्म करते है तब हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

अंत में श्रीकृष्ण यह प्रकट करते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर केवल भगवान की भक्ति द्वारा उनके समक्ष शरणागत होना ही गुह्यतम ज्ञान है। जो आडम्बर-हीन और भक्त नहीं हैं, यह ज्ञान उन्हें नहीं प्रदान करना चाहिए क्योंकि वे इसकी अनुचित व्याख्या करेंगे और इसका दुरूपयोग कर आवश्यक कर्मों का त्याग करेंगे। यदि हम यह गुह्य ज्ञान पात्र जीवात्मा को प्रदान करते है तब भगवान अति प्रसन्न होते हैं।

इसके बाद अर्जुन भगवान से कहता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है और वह उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर है। अंत में संजय जो धृतराष्ट्र को श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच हो रहे संवादों को सुना रहा था, व्यक्त करता है कि वह इन संवादों को सुनकर अत्यंत विस्मित है। जैसे ही वह भगवान के शब्दों और उनके विश्व रूप का स्मरण करता है, वैसे ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ।भगवद्गीता का समापन करते हुए वह कहता है कि विजय सदैव वहीं होती है जहाँ भगवान और उसके भक्त होते हैं और इस प्रकार से सत्य, प्रभुता और समृद्धि भी वहीं होती है क्योंकि परम सत्य का प्रकाश सदैव असत्य के अंधकार को परास्त कर देता है।

अर्जुन ने कहा-हे महाबाहु। मैं संन्यास और त्याग के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केशिनिषूदन, हे हृषीकेश! मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूँ।

भगवान ने कहाः काम्य कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग 'संन्यास' कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते है।

कुछ मनीषी यह कहते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए। किन्तु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान, तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए।

हे भरतश्रेष्ठ! अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम वचन सुनो। हे मनुष्यों में सिंह! त्याग की तीन प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है।

यज्ञ, दान, तथा तपस्या का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से सम्पन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं।

ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन! यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है।

नियत कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मोहवशात् नियत कार्यों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है।

नियत कर्त्तव्यों को कष्टप्रद समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक या फलप्रद नहीं होता।

जब कोई व्यक्ति कर्मों का निष्पादन कर्त्तव्य समझ कर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है तब उसका त्याग सत्त्वगुणी कहलाता है।

वे जो न तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और न ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्त्विक गुणों से संपन्न होते है और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता।

देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है लेकिन जो कर्मफलों का परित्याग करते हैं, वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं।

जो विषयों के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात् भी सुखद, दुःखद और मिश्रित तीन प्रकार के कर्मफल प्राप्त होते हैं लेकिन जो अपने कर्मफलों का त्याग करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में और न ही मरणोपरांत ऐसे कर्मफल भोगने पड़ते हैं।

हे अर्जुन! अब मुझसे सांख्य दर्शन के सिद्धांतानुसार कर्मों को संपूर्ण करने में पाँच हेतुओं को समझो। वे यह बोध कराते हैं कि कर्मों के फलों को कैसे नियंत्रित किया जाए।

शरीर, कर्ता, विभिन्न इन्द्रियाँ, अनेक प्रकार की चेष्टाएँ और विधि अर्थात् भगवान-ये पाँच कर्म के कारक तत्त्व हैं।

शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये पाँच सहायक कारक हैं। वे जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते।

जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, वे जीवों को मारते हुए भी न तो जीवों को मारते हैं और न कर्मों के बंधन में पड़ते हैं।

ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता-ये कर्म को प्रेरित करने वाले तीन कारक हैं। करण,कर्म और कर्ता-ये कर्म के तीन घटक हैं।

सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की तीन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार इनका भेद निरूपित किया गया है। इन्हें सुनो।

जिस ज्ञान द्वारा व्यक्ति सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्ता को देखता है उसे सात्त्विक ज्ञान कहते हैं।

जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य भिन्न-भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक्-पृथक् और असंबद्ध रूप में देखता है उसे राजसी माना जाता है।

वह ज्ञान जिसमें मनुष्य ऐसी धारणा रखता है मानो वह संपूर्ण के सदृश हो और जो ज्ञान न तो किसी कारण या सत्य पर आधारित है उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं।

जो कर्म शास्त्रों के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्त्वगुण प्रकृति का होता है।

जो कार्य स्वार्थ की सिद्धि से प्रेरित होकर, अभिमान और तनाव ग्रस्त होकर किए जाते हैं वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं।

जो कार्य मोहवश और अपनी क्षमता का आंकलन, परिणाम, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरम्भ किए जाते हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं।

वह जो अहंकार और मोह से रहित होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्त्वगुणी कहा जाता है।

जब कोई कर्ता कर्म-फल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है।

जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और टाल मटोल करता है, वह तमोगुणी कहलाता है।

हे अर्जुन! अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृति के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ। तुम उसे सुनो।

हे पृथापुत्र! जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्त्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है वह बुद्धि सात्त्विकी है।

हे पार्थ! जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है। ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है।

जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है।

जो धृति योग से विकसित होती है और जो मन, प्राण शक्ति और इन्द्रियों को स्थिर रखती है उसे सात्त्विक धृति (संकल्प) कहते हैं।

वह धृति जिसके द्वारा मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी धृति कहलाती है।

दर्बद्धिपूर्ण संकल्प जिसमें निंदा, भय, दुःख, मोह, निराशा और कपट का त्याग नहीं किया जाता उसे तमोगुणी घृति कहा जाता है।

हे अर्जुन! अब तुम मुझसे तीन प्रकार के सुखों के संबंध में सुनो जिनसे देहधारी आत्मा आनन्द प्राप्त करती है और सभी दुःखों के नाश तक भी पहुँच सकती है।

जो आरम्भ में विष के समान लगता है लेकिन अंत में जो अमृत के समान हो जाता है उसे सात्त्विक सुख कहते हैं। यह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जो आत्म ज्ञान में स्थित होती है।

इन्द्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख को रजोगुणी कहा जाता है। ऐसा सुख आरम्भ में अमृत के सदृश लगता है और अंततः विष जैसा हो जाता है।

जो सुख आदि से अंत तक आत्मा को आच्छादित करता है और जो निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है वह तामसिक सुख कहलाता है।

पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता।

हे शत्रुहंता! ब्राह्मणों, श्रत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके स्वरूप के अनुसार तथा प्रकृति के तीन गुणों के अनुरूप विभाजित किया गया है, (न कि इनके जन्म के अनुसार।)

शान्ति, संयम, तपस्या, शुद्धता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा परलोक में विश्वास-ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं।

शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता नेतृत्व क्षमता-ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं।

कृषि, गोपालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार, वैश्य लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। शूद्रों के श्रम और सेवा स्वाभाविक कर्म हैं।

अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे यह सुनो कि निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मनुष्य कैसे पूर्णता प्राप्त करता है।

अपनी स्वाभाविक वृत्ति का निर्वहन करते हुए उस स्रष्टा भगवान की उपासना करो जिससे सभी जीव अस्तित्त्व में आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्माण्ड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को सम्पन्न करते हुए मनुष्य सरलता से सिद्धि प्राप्त कर सकता है।

अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना अन्य के कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता।

किसी को भी अपने स्वभाविक कर्त्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए चाहे उनमें दोष भी क्यों न हो। हे कुन्ती पुत्र! वास्तव में सभी प्रकार के कर्म कुछ न कुछ बुराई से आवृत रहते हैं जैसे आग धुंए से ढकी रहती है।

वे जिनकी बुद्धि सदैव अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति प्राप्त करते हैं।

हे अर्जुन! अब मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्म को भी पा सकता है।मुझसे संक्षेप में सुनो।

कोई भी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है जब वह विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इन्द्रियों को संयत रखता है, शब्द और अन्य विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को दूर रखता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांत वास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, स्वामित्व की भावना और स्वार्थ से मुक्त रहता है और जो शांति में स्थित है वह ब्रह्म के साथ एक होने का अधिकारी है।

परम ब्रह्म में स्थित मनुष्य शांति प्राप्त करता है, वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है। वह सभी के प्रति समभाव रखता है, ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है।

मेरी प्रेममयी भक्ति द्वारा ही कोई मुझे वास्तविक रूप में जान पाता है। तब सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है।

मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए भी मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं। तथा वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं।

अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धियोग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझमें लीन रखो।

यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर लोगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा।

यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर यह सोचते हो कि “मैं युद्ध नहीं लड़ूँगा' तो तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा। तुम्हारा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए विवश करेगा।

हे अर्जुन! मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते उसे तुम अपनी प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे।

हे अर्जुन! परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह माया द्वारा निर्मित यंत्र पर सवार आत्माओं को निर्देशित करता है।

हे भारत! पूर्ण अनन्य निष्काम से केवल उसकी शरण ग्रहण करो। उसकी कृपा से तुम पूर्ण शांति और उसके नित्यधाम को प्राप्त करोगे।

इस प्रकार से मैंने तुम्हे यह ज्ञान समझाया जो सभी गुह्यों से गुह्यतर है। इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जैसा चाहो वैसा करो।

पुनः मेरा परम उपदेश सुनो जो सबसे श्रेष्ठ गुह्य ज्ञान है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो।

सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी अराधना करो, मुझे प्रणाम करो, ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय मित्र हो।

सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण कर दो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत।

यह उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो न तो संयमी है और न ही उन्हें जो भक्त नहीं हैं। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं हैं और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं।

वे जो इस अति गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तो को देते हैं, वे अति प्रिय कार्य करते हैं। वे निःसंदेह मेरे धाम को आएंगे।

कोई भी मनुष्य उनसे अधिक मेरी सेवा नहीं करता और इस पृथ्वी पर मुझे उनसे प्रिय न तो कोई है और न ही होगा।

और मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे वे ज्ञान के समर्पण द्वारा (अपनी बुद्धि द्वारा) मेरी पूजा करेंगे, ऐसा मेरा मत है।

वे जो श्रद्धायुक्त तथा द्वेष रहित होकर इस ज्ञान को सुनते हैं वे भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों को पाते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं।

हे पार्थ! क्या तुमने एकाग्रचित्त होकर मुझे सुना? हे धनंजय! क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ?

अर्जुन ने कहाः हे अच्युत! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ। मैं संशय से मुक्त हूँ और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूंगा।

संजय ने कहाः इस प्रकार से मैंने वासुदेव श्रीकृष्ण और उदारचित्त पृथापुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं।

वेदव्यास की कृपा से मैंने इस परम गुह्य योग को साक्षात् योगेश्वर श्रीकृष्ण से सुना।

हे राजन्! जब-जब मैं परमेश्वर श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस चकित कर देने वाले अद्भुत संवाद का स्मरण करता हूँ तब-तब मैं पुनः पुनः हर्षित होता हूँ।

भगवान श्रीकृष्ण के अति विस्मयकारी विश्व रूप का स्मरण कर मैं अति चकित और बार-बार हर्ष से रोमांचित हो रहा हूँ।

जहाँ योग के स्वामी श्रीकृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं वहाँ निश्चित रूप से अनन्त ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होती है, ऐसा मेरा मत है।